最近鳴りを潜めていたモバイルバッテリ購買欲がまたむくむくしてきて、プライムセールに乗じて買っちゃいました。

2022/07/18

Baseusのモバイルバッテリ買ってみた

最近鳴りを潜めていたモバイルバッテリ購買欲がまたむくむくしてきて、プライムセールに乗じて買っちゃいました。

2022/05/23

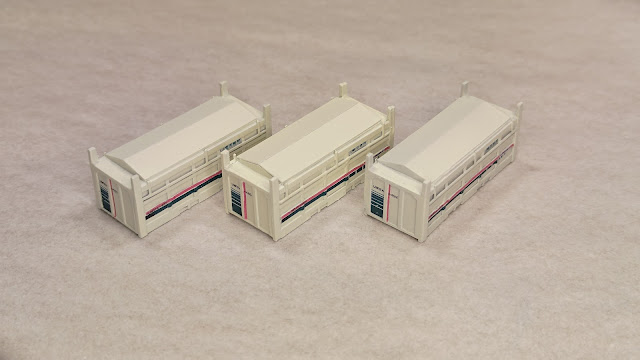

パンケーキコンテナのUM12Aを組み立てた

パンケーキコンテナから販売されているペーパーモデルのUM12Aを組み立ててみました。

初めてペーパーモデルというものを組み立てたので、色々と模索しながらの組み立てになりました。

とりあえず組み立ててサフを塗ったところ。初めてサフをエアブラシで塗ってみたけどガッサガサになっててしまいました。このときは濃すぎただけなきもする。なんにせよ、一度目は端面など埋めるためなので、そのまま紙やすりで磨いて二度目のサフへ。

二度目は薄めに吹いたので良い感じに。粗い部分だけ磨いたのですが一度目のサフの失敗が凹部分に残ってしまい、それをなんとか処理しようとあがいた結果ぼこぼこな部分が出来上がってしまいました。諦めて本番塗装へ。

今回はアクリジョンで調色して塗ってみました。アクリジョンはエアブラシの中で固まって掃除がマジで面倒ですね。クリーナ使っても残るのでしんどいです。ペーパーモデルの場合は下地が溶ける心配もないし、水性ホビーカラーを使ってしまうのが楽な気がします。

その後デカールを貼り終わったところ。特に横のラインが細く、めちゃくちゃ難しくよれよれに。このへんも練習あるのみですね。

なぜか個体番号についてはピンクライン上の番号は465しか存在せず、片側の無地の妻面の番号については逆に465が存在せず、451、475、492という3バリエーションになっており、個体違いを組み立てるにも半端な使用になってました。

仕方ないので465についてはピンクラインがある側の妻面から切り抜いて無地側に移植、その他についてはピンクラインを一部切り取り、あまりのピンク部分を切り継ぎ貼り、その上に個体違い用のデカールを貼り付けてみました。

コキ104に乗せてみたところ。近くで見るとガッタガタですが、まぁ遠くから見れば悪くないかな、という感じです。塗装がボコボコのところはサビが浮いているという体にしてウェザリングでもしようかと思います。わりと実機もそんなかんじのが多いので。

実はお仲間のUM13Aを3Dモデリングして3Dプリントもしてみたりしてます。出来は割りと満足なんですが、DMMのサービスに発注すると単価が5000円超えてしまうので、流石に数をつくるのはしんどく悩み中です。プリンタを自分で買って運用したほうが遥かに安いのですが、置き場所が問題…

2022/05/06

神奈川臨海鉄道DD5516を作った

ちょっと前のこのブログ始める前の話なんですが、初めて既製品改造してDD5516を作ってたのでせっかくなのでブログ記事にしておきます。

KATOの古いDD13をもとにした京葉臨海鉄道のKD55セットがジャンクで安くなってたのでそれを買って同じ系列の神奈川臨海鉄道のDD55にしてみることにしました。

一番大きな違いになっているのは車端部のラジエターグリルが外側に張り出している部分なのでそこだけ部品を作って再現してみました。

こういう工作は初めてだったので、とりあえず思いついた方法ということでプラ板を組み合わせてそれっぽい形にしてみました。

本当は点検扉のグリル部分も形状が違うのですが余り目立つものでもないし、初めての工作だし、ということで無視することにしました。

まとめて塗ってみると張り出したラジエターグリルがわかるのでやってよかったかなというかんじに。

そのまま塗り分けて仕上げてみました。といいつつ実はこの作業をする過程でヘッドライトのレンズを紛失してしまったのと、種車のモータがだいぶやられていたのでT車化しました。

ちょっとしくじってますが、A-ONEのデカールシールで会社名と車番入れました。青バックにはやっぱり厳しい。

最後に会社ロゴと富士重のロゴもデカールシールで作って貼り付け、真鍮線で追加の手すりもつけ、そのままウェザリングまでしました。初めての作業だらけだったので練習のつもりで色々チャレンジしてみました。作りが甘い所だらけではありますがやってみてよかった。これを生かして次のやつも作ろうと思います。

おまけ

西イケで甲種輸送っぽく走らせてみました。実際にEH200に引かれてたこともあるので悪くない。この前DD5517を撮りに行ったときにこいつも持っていって並べて撮影してみました。適当に色を選んだ割に割りといい感じだったっぽい。屋外で撮ると良いですね。

2022/05/03

駅のパタパタを動かしてみた

という動画を投稿しました。

そのうちブログの方で回路の紹介でもしようかな。

2022/05/01

神奈川臨海鉄道DD5517を撮ってきた

Twitterを眺めていたら神奈川臨海鉄道のDD5517がエンジンを換装して出場し、記念ヘッドマークをつけていると知ったので撮ってきました。撮影はすべて2022/04/30です。

304レ。小島新田に9時すぎについたので最初に撮れたのがこれ。仕分け線にいないなーと思ってたら本線に出てました。

振り返りで。ちょいぶれてるけどエンジンが換装され外装が広げられていることがよくわかります。

比較用に換装前はこんな感じ。これは2021/04/24の甲種輸送のときのもの。外装が広がったことと、ヘッドライトが交換されていることがよくわかります。タキを仕分け線において帰ってきたところ。よくよく見ると二番車庫にDD5516が入っているのでこの写真だけで5両も機関車が写ってることになりますね。

そしてそのまま入れ替え作業。ヘッドマークは前後で違うんですね。

もっとしっかり撮りたい!と思ったところで上り1番か2番線に入ってしまいそのままお休みに…

待ち続けたところ313レで浮島町へ出発していきました。

そして折り返しの314レはなぜか単機に。GWの祝日後の土曜ということでちょっと変則的な動きだったみたいで307レから310レは運休でした。

エンジン換装記念なんていうニッチなヘッドマークをこうやってつけてくれるの嬉しいですね。DD5516も換装されるんでしょうか?

あとはおまけで待ってる間に撮っていたものたち。

東海道側の本線でコキ73-2。初めてなまで見ました。短くて低い!

コキ200の11連!UT17Cほぼフル積載で圧巻ですね。

日本石油輸送のNo.46スイッチャー。HDR撮影してみました。こっちまで来たことなかったので、これも生で見るのは初めて。中身まで青なんですね。

この前組み立てたアルナインのスイッチャーがいい感じに近いサイズ感なんですよねぇ。これをモデルにもう一台作ってみようかなぁ

2022/04/29

KATO EF210-300番台に手歯止めつけた

OSMO Pocket3を鉄道模型に搭載する

DJIのOSMO Pocket3がめちゃくちゃ画質が良い上に良い感じに1/80車両と似たようなサイズ感なので車載カメラとして使えるようにしてみました。 もともと初代のOSMO Pocketを持っていて、それを車載カメラとして使っていたのですが暗所性能がバク上がりしたのと、なによ...

-

もともと鉄道模型の低速運転は自分の興味が向いているところなのですが、効果の大きなところでモータを交換してしまうという方法があります。 普通の鉄道模型で使われているのは鉄心(コア)のあるモータで、コアが永久磁石に吸い付く力でカクカクしてしまいます。これをコギングというのですが、コギ...

-

お座敷運転をしていると、敷居をまたぐ部分なんかでレールに段差ができてしまうことがままあり場合によっては脱線してしまうこともあります。特にHOユニトラックはつなぎ目がかなり弱く、エンドウのレールと比較するとかなり凸凹しやすいです。けどエンドウのレールはいいお値段なのと入手性が…と...

-

小ネタです。 ずいぶん前からちまちま集めていた鉄コレのHB-E210が4両揃ったのでN化しました。そのついでに先頭車両を含めてTNカプラー化もしたのですが、あんまりネットに便利な情報がなかったのでメモを兼ねて記事にします。 右がTN化したもので、左が元のダミーカプラーです。ポン...