この前の記事で、ポポンデッタの室内灯の電流波形を計測してみました。

https://blog.strv.jp/2022/10/led.html

そもそもポポンデッタの室内灯を揃えたのは都営5500形に搭載するためだったので、実際に編成に組み込んで走行電流についても波形を取ってみることにしました。

「実感的」と言うのは人によってだいぶ定義が違いますが、自分はアイコン的にも線路や地面に反射するくらいちゃんと明るい照明が好きなのでHモードで組み込んでみました。

自室の都合で線路はごく小さいオーバルをおけるだけで、また、オシロスコープからは少し離れた場所にしか置けないので、パワーパックからフィーダまでを延長ケーブルで伸ばし、パワーパック至近で電流プローブを使って電流波形を計測しました。

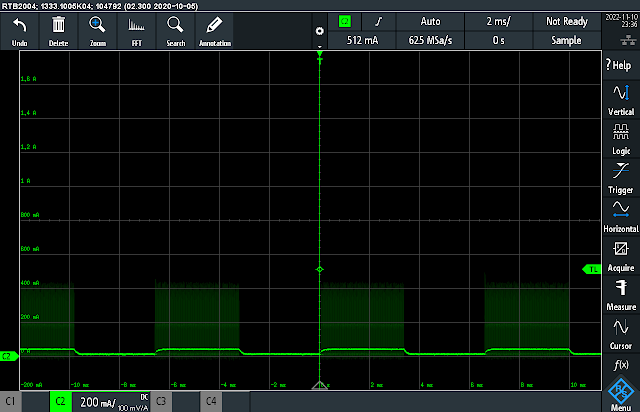

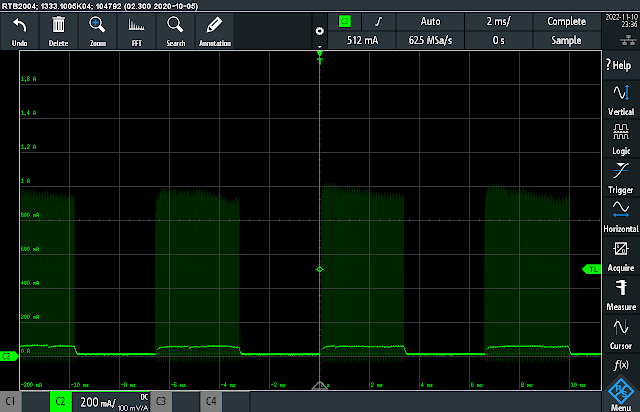

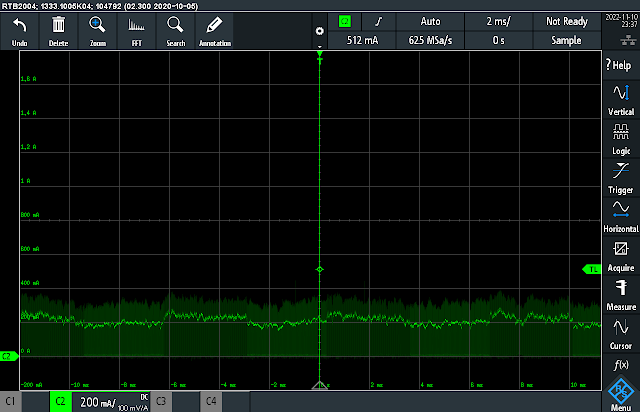

早速計測波形を並べます。今回はKATOのスタンダードSXを13.5Vで駆動し、スロットルの目盛りを1段ずつ上げていき、そのたびに電流波形を取得してみました。また、前回はエッジ付近に集中した波形でしたが、今回は平均がわかりやすいような時間軸で表示しています。

ということで、今回のスクショの範囲では最大のピークは1A程度となっていました。スクショには無いですが、最大でも1.2A程度となっていました。単体で400mA程度のピーク電流があったことを考えると3倍程度となっており、本来であれば8倍程度になっているはずなのにだいぶ低くい結果となりました。

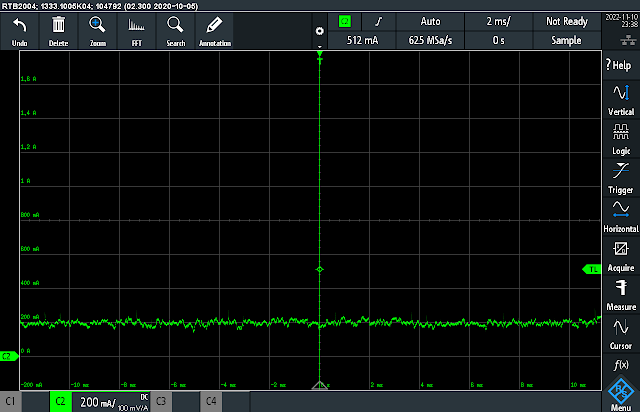

そして単体のときと同様、スロットルを上げていけばどんどんピーク電流は下がっていき、最大スロットル時にはモータも合わせて200mA程度に収まっています。

電流が低いのは単純にフィーダの延長ケーブルの抵抗値と、線路の抵抗値により、電流値が制限されているのだと考えられます。それでもピーク電流はパワーパックの定格である1.2Aまで上がってますが、オシロの機能で平均電流を見てみると200mA未満となっているので、まぁ問題ないと考えて良いでしょう。

ということで、ポポンデッタの室内灯をフル装備してもそんな気にすることなく遊ぶことができそうです。

0 件のコメント:

コメントを投稿